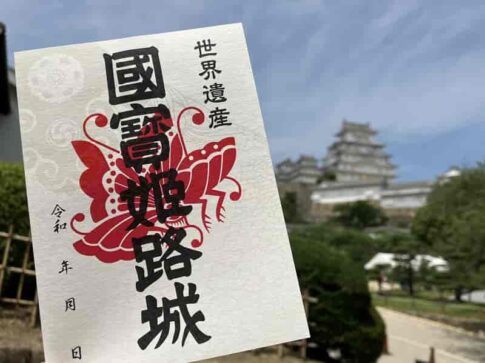

世界遺産姫路城の石垣は、どこから採石して、どのように運んできたのか、採石跡を調べてみました。

お城の石垣には、色や種類、積み方などに違いが見られて、採石する時に残った、矢穴技法の跡があるなど、石に魅力が詰まっています。

石垣には鬢櫛山の石が多く使われているというので、鬢櫛山に登山して、採石跡を探してみました。

関連記事 姫路城の構造・特徴を簡単に解説!

姫路城の石垣はどこから運んだのか

姫路城の石垣について、明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかに、このような記述がありました。

その隣の山は鬢櫛山といって、姫路城に用いられた石は、多くはこの山から出たものだという。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p132より

石垣は鬢櫛山(びんぐしやま)で、採石された石が多いとありますが、鬢櫛山は3㎞以上も離れています。

昔の人は、どのようにして石を切り出したのか、鬢櫛山に実際に登って、採石跡が残っていないか探してみました。

鬢櫛山の位置と地図

鬢櫛山は、姫路城の西に位置し、距離にして約3.7㎞、徒歩で約1時間の位置にあります。

鬢櫛山の麓には、姫路市立琴丘高校や、循環器病センターがあります。

鬢櫛山に登山して採石跡を探してみた

鬢櫛山は、山の北側に登山口があるので、JR姫新線の播磨高岡駅から、歩いて行ってみました。

播磨高岡駅の出口を出て、山側に歩きながら登山口を目指します。

特に案内板や目印がないので、山に向かって住宅街を進んでいきます。

山の麓に、登山口があります。姫路西消防署のダルマのマークが目印です。

その下には、国有林界と書いた、杭が打ってありました。

こちらがダルマのマークです。その横に、鬢櫛山と書かれた小さな木の板があります。

普通に歩いて通っていると、登山口だと気づかないほどの入口です。

登山口を入ってすぐに、金属製の階段が掛けてあり、急な斜面になっていました。

ここから採石跡を探しながら、山頂まで進んでいきます。

石垣を採石する矢穴技法

参考動画:矢穴技法で石を割って切り出す様子

姫路城が築城された当時は、矢穴技法という方法で、石を切り出していたそうです。

まず、鉄の杭を使って、巨石に四角い矢穴をあけます。

一直線に並んだ矢穴をあけ、鉄の杭を強く打ち、まっすぐに石を割って、切り出していました。

採石場には、この四角い矢穴の跡が、残っているかもしれないので、矢穴を探しながら、鬢櫛山を登ってみました。

矢穴を探しながら登ってみた

鬢櫛山の登り口付近は、岩が露出している部分が多かったので、麓で切り出していたのだと思い、入念に探しました。

電線の鉄塔あたりは、それらしい岩場になっていたので、付近を見渡しながら登っていきます。

登り始めの岩場には、いくつか人工的な四角い穴がありました。

大きく岩が露出している場所があったので、矢穴を探しましたが、このあたりに矢穴は見当たりませんでした。

進んでいくと、岩場はなくなり、山道が続いています。

山道の途中には、斜面が急な部分があり、足場が良くない土砂の道もあります。

急な登り道がありますが、ゆっくり登ると、手をつかないで登れるぐらいの山道です。

中盤は、雑木林のように、木が茂った山道が続いています。

道のない場所を進むのではなく、登山者が歩けるように、思ったより山道が整備されていました。

途中には、急な階段のようになっている箇所もありました。滑りにくい運動靴で登るのがおすすめです。

山頂の手前に、姫路市立琴丘高校を見下ろせるところがあります。クラブ活動の声が聞こえていました。

こちらが山頂付近です。山頂付近は、岩が露出した部分が多くあります。

標高195mの山頂に矢穴を大発見

山頂に到着しました。こちらが山頂から姫路城の方向を見たところです。

鬢櫛山の山頂から姫路城は、目視でぎりぎり確認できるぐらいでした。

山頂には、赤色で「山+一九五」と書いてある印がありました。標高195mを記しているのだと思います。

登山口からここまでは、約20分ほどでした。

山頂で矢穴を探してみると、ところどころに、人が手を加えたような、四角い穴があいていました。

こちらにも、矢穴と思われる四角い穴が、直線で続いていました。

穴の大きさは、正確には計測していませんが、10×5㎝ほどでした。

こちらは、少し高い所から下を見たところです。矢穴らしき跡が、2mぐらい連なっていました。

この左側は、崖になっているので、穴の並びからすると、ここで石を割ると、崖の下に落ちていきます。

これが石垣の採石跡だとすると、山頂で石を割ってそのま落下させて、落ちたところから、姫路城まで運んだということなのでしょうか。

当時の石垣職人は、ワイルドだなと思いました。

鬢櫛山の山頂は、このように直角に切り立った岩場があるので、山頂に採石場があったのかもしれません。

四角い穴は、築城当時のものでは、ないかもしれませんが、姫路城の石垣を切り出した跡だとすると、大発見した気がしました。

姫路城の石垣は、ここで石を割って、そのまま落下させて、運んで積み上げたのかと思うと、昔の石垣職人の剛力さを感じます。

姫路城の石垣の違いに注目

お城の石垣には、築かれた年代や、石の種類など、歴史の魅力が詰まっています。

どこで採石して、重い石をどのように運んだのだろうと考えると、お城の楽しみが広がります。

姫路城を観光するのとあわせて、鬢櫛山を登山してみると、築城の歴史を体感できるかもしれません。

※参考文献『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』