姫路城には、豊臣秀吉にゆかりのある遺構が、いくつか残っているので、3つ選んで紹介します。

戦国時代には、織田信長が羽柴秀吉に、中国攻めを命じて、姫路城がその拠点となりました。

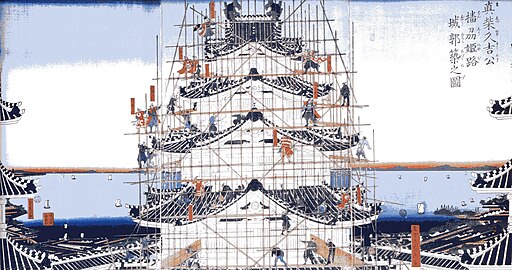

秀吉時代の姫路城は、どんなものだったのか、姫山の変遷をたどりながら、秀吉の太閤丸について調べてみました。

関連記事 姫路城の城主【初代(建てた人)~最後まで】歴代一覧まとめ

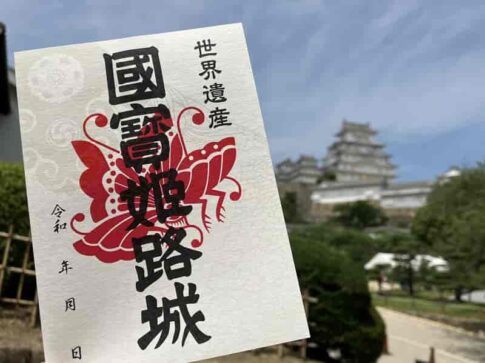

姫路城は豊臣秀吉の出世城とも呼ばれる

姫路城は、標高45.6mの姫山を造成して建築されており、石垣を積んだ天守台の上に、木造の天守が立っています。

池田輝政が、現在の天守を建築してから、築400年を超えますが、それ以前はこの姫山に、秀吉が建てた天守がありました。

織田信長から中国攻めを命じられた、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)は、播磨を平定し、姫山に三重の天守を築きます。

秀吉が姫路にいたのは3年ほどですが、有名な高松城の水攻めや、山崎の合戦も、この城が拠点となりました。

姫路城は、天下統一の足がかりになったので、秀吉の出世城とも呼ばれています。

スポンサーリンク

姫路城に残る秀吉時代の遺構3選

池田輝政の大改築によって建てられた、現在の姫路城ですが、城郭の一部に、秀吉時代の遺構が残っています。

現在の天守を築くときには、秀吉の天守を取り壊し、その材料を使いながら、建築したことが分かっています。

関連記事 池田輝政の家系と生まれ~姫路城を築くまで

秀吉ゆかりの遺構 ① 石垣

現在では、姫路城における石垣の研究が進み、場所によって、築かれた時代が違うことが分かっています。

池田輝政が天守を建築したのは、1601年~1609年ですが、お城を支える石垣は、古いもので1580年頃に積まれたものが残っています。

姫路城では今でも、天守南側の一部と、北側の堀の部分などで、秀吉時代の石垣が見られます。

こちらは、菱の門東方の古い石垣です。入城口を入ってすぐの、菱の門手前にあります。

秀吉時代の石垣は、石の形状が不ぞろいで、割ったり加工したりせずに、自然の石を積み上げているのが特徴です。

こちらは、上山里曲輪の古い石垣です。官兵衛が普請したという、案内展示がしてあります。

普請(ふしん)とは

土木・建築工事のこと。戦国時代の石垣は秀吉の命を受けて官兵衛が普請したもの。

姫路城では今もなお、秀吉が防御を固める際に築いた、戦国時代の古い石垣が残っており、城郭の一部を成しています。

秀吉ゆかりの遺構 ② 姥が石(うばがいし)

姫路城の天守に登る「水の一門」付近の石垣に、半円状の白い石が使われています。

この石は「姥が石」と呼ばれており、秀吉にまつわる伝説が残されています。

姥が石の伝説

羽柴秀吉は姫路城を築くとき、石集めに苦労していました。城下で餅を売っていた貧しい老婆がそのことを聞き、家にあった石臼を差し出したところ、秀吉は喜んで石臼を石垣に使いました。この話はすぐに評判となり、たくさんの石が寄進されるようになり、築城が急速に進んだといいます。

姥が石は現在でも、網をかぶせるかたちで保存されており、石垣の下には案内板が立てられています。

しかし、姥が石の積まれた石垣は、池田輝政が築いたものなので、この話は、伝説もしくは、後世の創作話だというのが定説です。

秀吉ゆかりの遺構 ③ 油壁

姥が石のそばにある「ほの門」から「水の一門」へ進むところには、油壁が配置されています。

この壁は、姫路城の防御機能のひとつで、門と門のあいだに、大きく曲がらないと進めない、折れ曲がった部分をつくっています。

油壁は、型枠を組み、その枠の内側で、粘土と砂を交互に固める「版築」という工法でつくられた、頑丈な壁です。

姫路城内では、この場所だけに版築の土塀が残っており、秀吉時代のものとされています。

姫路城には豊臣秀吉の銅像があった

姫路城の北側にある姫山公園には、公園の名物として、豊臣秀吉の銅像が立っていました。

豊臣秀吉の銅像は、大正8年に建てられましたが、第二次世界大戦中に、金属回収で供出されたため、今では台座だけが残っています。

姫路城で秀吉ゆかりの史跡めぐり

明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかに、このような記述があります。

羽柴秀吉は城主であるが姫路に居たのはわずか三年で、その間に置塩城の用材を姫路に移して三層の天守閣を造り、大いに防御を固めた。これを後世、太閤丸という。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p38より

秀吉が築いた当時の天守は、現在では残っていませんが、太閤丸として伝えられたといいます。

姫路城を観覧する際には、戦国時代にあった太閤丸の遺構に、立ち寄ってみるのがおすすめです。

赤松氏、山名氏、小寺氏を経て、小寺氏の家臣であった黒田氏が居城を構える。

秀吉が播磨を平定。黒田官兵衛が居城を秀吉に献上し、秀吉の居城となる。

秀吉が三重の天守を築く。

池田輝政が姫路藩主となり、大改築して現在の天守を築く。