姫路城の天守群は、4つの建物からなる、連立式天守になっており、見る方向によって異なる外観が楽しめます。

正面がどちらなのかは、意見が分かれるところなので、姫路城をぐるりと周り、東西南北それぞれ外から外観を、比較してみました。

関連記事 姫路城の構造・特徴を簡単に解説!

姫路城の連立式天守とは

連立式天守とは、メインとなる天守とあわせて、複数の天守を配置して、それぞれを渡櫓(やぐら)でつないだ、城郭天守の形式・分類です。

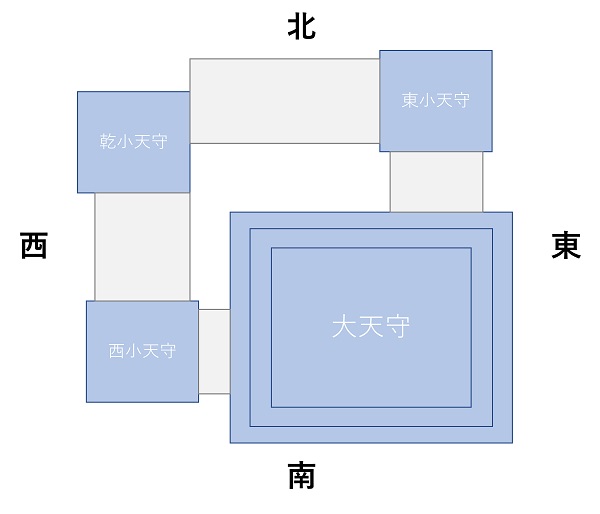

姫路城は、南東の天守を中心に、乾小天守、西小天守、東小天守からなる、連立式天守となっています。

それぞれの天守が等間隔で並んでいるのではなく、微妙にずれて並んでいるのが、美しく見えるポイントです。

姫路城はどちらが正面なのか

明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかに、このような記述がありました。

この城は南に背を向け北に面しているので、その美しい景観は北から望むのが良い。思うに、昔は国道が城の北側にあったためであろう。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p85より

現在では、有料区域の入城口が南側にあり、姫路城の正面というと、南側から見た姿をイメージしていたので、意外に思いました。

一方で、1949年に発行された『姫路城の話』には、このような記述があります。

南向きであることは少しも疑いがない。北向き説にはもう一つ、むかしは国道が北にあったということを理由にするが ~中略~ 国道が北にあったなどというような説は全然問題とならないであろう。

『姫路城の話』p36より

姫路城がどちらを向いているのか、歴史家のあいだでも議論があり、意見が違うというのが、興味深いところです。

姫路城の景色を方向別に比較

今回は実際に、姫路城の周りをぐるりと一周し、東西南北それぞれの方向から撮影して、天守閣の外観を比較してみました。

南方向 (大手門から)

こちらは、姫路城の南にある、大手門を入った付近から、天守閣を見たところです。

石垣の上に立つ建物が見えるので、姫路城と言えば、この映像をイメージする人が、多いのではないでしょうか。

東方向 (姫路市立美術館付近から)

こちらは、姫路市立美術館の付近から、姫路城の東側を真正面に見たところです。第二層の大きな破風によって、その上に第三層以上を、乗せたように見えます。

メインの天守が、東西に幅のある長方形になっているので、東側から見た姿は、南側から見るよりスリムに見えます。

北方向 (シロトピア記念公園から)

こちらが、お城の北側にある、シロトピア記念公園から、天守閣を正面に見たところです。

手前に東小天守と乾小天守があり、それをつなぐ渡櫓の上に、大天守の上部3層が見えていて、一体となった重厚感があります。

西方向 (男山付近から)

西側からの姫路城は、近くからだと全景が見えないので、約500m離れた男山付近から、望遠で撮影しました。

西側から見ると、乾小天守よりも、西小天守のほうが、若干低くなっているのがわかります。

駅から (JR姫路駅の展望デッキ)

ちなみにこちらが、JR姫路駅にある展望デッキから、姫路城を見たところです。まっすぐな大手前通りの先に天守閣が見えます。

駅周辺の場所について、明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかに、このような記述がありました。

市街の南端にある山鉄停車場は、今日では汽車の往来が頻繁で、乗降客で混雑するさまは機織りのようであるが、近年までは姥ヶ淵・月見清水などといって、名前を聞いただけでも寂しげな村はずれであった。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p153より

鉄道ができる頃まで、姫路で栄えていたのは、福中町を中心とした場所なので、そこから東西の通りが賑わっていました。

現在の姫路駅から見る天守閣は、当時の人からすると、寂しげな村はずれの場所から、眺めているように、映るのかもしれません。

姫路城の外観を比較してみる

姫路城の連立式天守は、見る角度によって、様々な表情をみせてくれます。

遠くから姫路城を眺めるのも美しいですが、周囲をぐるりと散策してみて、自分好みの正面を探してみるのがおすすめです。