姫路市の北西に位置する、書写山を登山してみたので、山登りしたコースや時間などを紹介します。

今回は、天気も良く、軽い服装で、初心者・子供におすすめの東坂参道を、登山口から山歩きしながらピクニックできました。

書写山は、東坂や西坂、刀出坂など、6つの登山ルートがあるので、登山道はどこに辿り着くのか、時間は何分ぐらいかかるのか、ハイキングコースを紹介します。

書写山を登山・ハイキングで山歩き

書写山のふもとから山上までは、6通りの登山道が整備されており、標高371mの山頂に向かって、ハイキングが楽しめます。

山上への登山ルート

・東坂

・西坂

・六角坂 (ろっかく)

・置塩坂 (おきしお)

・刀出坂 (かたなで)

・鯰尾坂 (ねんび)

どのルートで登っても、登山口から山上までは、約1時間で行けるくらいです。

それぞれの登山ルートは、山上でたどり着く場所が違います。

なかでも東坂は、途中の山上駅までゴンドラに乗って行けるので、多くの来訪者が利用しています。

この一帯は、西播丘陵県立自然公園に指定されており、四季折々の風景が見られて、姫路の行楽スポットとして人気になっています。

関連記事 姫路で登山・ハイキングに楽しい低山5選

初心者・子供は東坂がおすすめ

書写山参道の6ルートのうち、登山者が多いのは東坂で、初心者や子供にもおすすめのルートです。

東坂を登れば、何らかの理由で、歩いて下山できない場合があっても、登りはじめの付近に、降りられるので安心です。

スポンサーリンク

書写山の東坂ルートを登山してみた

今回は、書写山を登るのが初めてだったので、迷わずに東坂を選んで、山上駅の展望台まで登ってみました。

東坂は、バス終点付近の施設から、登山口まで迷わず行けるように、案内板が示されています。

駅舎の裏手あたり、高速道路の高架下にあるフェンスに、書写山の登山口を示す案内板があります。

この矢印のとおりに進んで行くと、登山口までたどり着けます。

高速道路の高架下を、案内板のとおりに、歩いて進んでいきます。

登山道の赤い矢印が、曲がり角ごとに、丁寧に表示してあるので、迷わずに進めました。

高速道路の高架を過ぎると、書写山の山裾に沿った道を、歩いていきます。

のどかな田園風景が広がっています。

山裾の道を進んでいくと、住宅街を通ります。このあたりは、迷惑にならないように、進んでいきます。

登山道の赤い矢印を探すのが、宝探しをしているみたいで、楽しみながら歩けました。

東坂ルートの登山口から登る

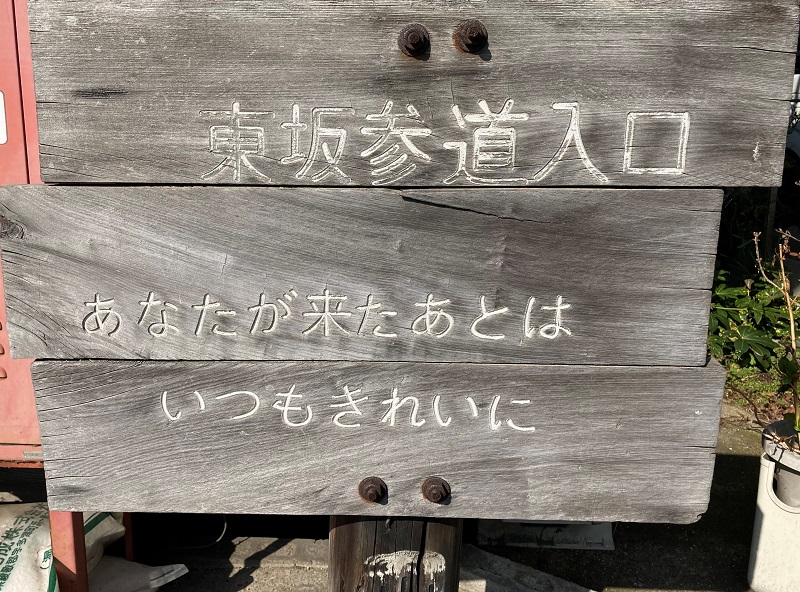

登山道の矢印を見ながら、進んで行く途中の、少し外れたところに、東坂参道の入口があります。

この場所は、車が通る2車線の県道沿いに、お堂が建っていて、道しるべとなる石柱があります。

道しるべの石柱の横に「東坂参道入口」の案内板がありました。

ここから書写山に向かう道筋は、立丁と呼ばれて、かつてはお店が軒を並べていたそうです。

登山道の矢印どおりに進んで行くと、登り口に入っていきます。

登り口に近づくと「善意の杖」という、竹の棒が置いてあります。杖が必要な人は、善意の杖が役に立ちます。

善意の杖は、山上付近で同じように、返却するところがあります。

こちらが、登り口から入ったところです。思ったより登山道が整備されていました。

登山というと、険しい坂を登るイメージがありましたが、登山道が整備されていたので、階段を上る感じで、登ることができました。

この石は、登山道の何丁目かを示す「丁石(町石)」といいます。登り始めるとすぐに、一丁がありました。

東坂参道は、仁王門の十八丁が終点になります。途中の山上駅には、十三丁がありました。

登山道を登って進んでいきます。町石のなかには、隣にお地蔵さんをまつっているものがあり、お水を供えてありました。

進んでいくと、三丁と四丁の間には、日本一小さい池「宝池」がありました。

池の定義がよく分かりませんが、何らかの機関によって、認定してほしいところです。

進んでいくと、五丁には展望所があります。ここから南方向に、姫路市街地を眺望できます。

腰を掛ける石があったので、景色を見ながら少し休憩しました。

六丁から七丁にかけては、比較的ゆるやかな坂道が続いています。

道幅のある林道を、歩いていく程度の坂道を、進んでいきます。

七丁付近も、ゆるやかな坂道が続きます。

山道では、登山者がお互いすれ違いざまに「こんにちわ」など、軽く挨拶されていました。

登山道の途中で傾斜が急な部分は、石を削ったり、丸太を敷いたりして、登りやすいように整備されています。

東坂は全体的に、登山者がすれ違えるぐらいの幅で、整備されていました。

八丁付近を進んでいきます。

石や土などで、滑りやすい部分があるので、しっかりとグリップする、登山向けの靴がおすすめです。

九丁付近を進んでいきます。登山道が石の階段になっています。

山を削ったり、石を並べたりで、昔の人はよくこの道を整備したなと思いました。

九丁を過ぎると、岩肌がゴツゴツしている、少し急な坂が現われます。

この坂は「鰐(ワニ)の背中」と呼ばれているそうです。

鰐の背中では、大人は一歩一歩、少しずつ登って、子供は時折、手をついて登るぐらいの、岩の坂が続いています。

この坂は近道なので、少し遠回りになりますが、脇にはもう一つ、登山道があります。

鰐の背中を過ぎて、十丁へと進んでいきます。

十一丁を過ぎたあたりに、善意の杖を返却する箱が置いてあります。ここからは、なだらかな坂道が続いています。

登山道の途中に、脇道を入っていくと「紫雲堂跡 展望広場」があります。

ここからの景色も、書写山ビューポイントのひとつになっています。

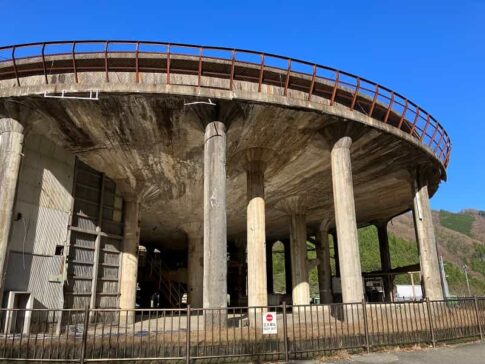

進んでいくと、いよいよ、山上駅が見えてきました。

山上駅までかかった時間

山上駅と展望台付近に到着しました。ここは東坂参道の十三丁にあたります。

乗り場付近から、ここまでかかった時間は、約50分でした。

写真を撮るために、立ち止まりながら登ったのですが、それがなければ、40分~45分ぐらいで、登れたと思います。

ここから、東坂参道を進んで入山するには、志納金(中高生以下は無料)が必要になります。

こちらが、山上駅の施設から見た眺望です。

遠くに臨海地域の煙突が見えるので、天気の良い日には瀬戸内海まで、見渡すことができます。

書写山を西坂ルートで下山してみた

【後日記す】再び書写山を訪れる機会があったので、前回とは違って、西坂ルートで下山してみました。

西坂の丁石は、一丁が山上の十妙院前にあり、十八丁がふもとの登山口にあります。

このことから、昔の参詣者の多くは、東坂を上り参道、西坂を下り参道として、往復別々の山道をたどったのではと、考えられています。

少し下って妙光院をすぎると、二丁にさしかかります。

ここを左へ行くと山上駅ですが、昔の人の気持ちになって、西坂ルートで下山してみました。

西坂ルートを下山すると、日吉神社、兵庫県立大学工学部のキャンパスに、たどり着きます。

西坂は、車一台分ぐらいの幅がある、山道が続いています。三丁あたりは、車が旋回できるくらいの、広場がありました。

山道というより、整備された林道といった感じがしました。

七丁には、書写山開山のゆかりがある「文殊堂」があります。

西坂は、書写山開山の時に、性空上人が登ったとされる道で、ここで出会った白髪の老人に、この山の由来を伝えられたといわれています。

西坂は、舗装されていませんが、道路になっており、ところどころで車がすれ違えるように、道幅が広くなっています。

十四丁をすぎたあたりからは、コンクリートで舗装された箇所があります。このあたりは斜度もかなり急です。

下山していると、車が一台通っていきました。西坂は、書写山関係者の、生活道路にもなっているようです。

このあたりは、七曲りといわれるほど、曲がりくねった、急な斜面を下りていきます。

急な斜面が、階段状ではなく、コンクリートの坂道になっているので、滑りにくい靴でないと、歩くには危ないなと思いました。

こちらが、西坂コース登山口の十八丁です。東坂とは反対で、一番下が十八丁になっています。

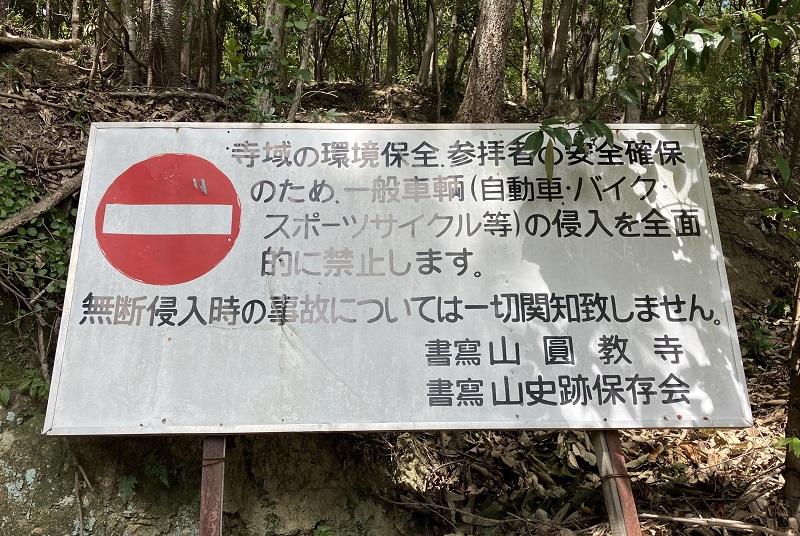

車で登るのは全面的に禁止

書写山の西坂は、許可がない車両の通行を、禁止しています。ここから車で登る参拝はできません。

自動車、バイク、スポーツ自転車などの侵入が、全面的に禁止となっています。

西坂の入口には、ゲートがあり、参詣する登山者にむけて、メッセージが記されていました。

御参詣登山の皆様へ

最近、単車・ジープ等が、深夜にも登山し境内を走行する事があり、この防止の為やむを得ずこのような柵を設置しました。歩行登山の方々に、大変御迷惑をかけ誠に申しわけありませんが、御了承下さいますよう、お願い致します。

歩いて登るには、問題なさそうですが、急で滑りやすい場所があるので、服装・靴に気を付けたいところです。

西坂のふもとには、日吉神社があります。

日吉神社は、書写山を開山した性空上人が、比叡山の守護神・山王分霊を迎えて、書写山を守ったのが、はじまりだと言われています。

西坂コースの登山口は、兵庫県立大学の北門・東門に沿った、坂道から登っていきます。

書写山は山登りの初心者におすすめ

書写山の東坂参道は、思っていたより登山道が整備されていて、無理なく登ることができました。

その他のルートも、約1時間で登れるというので、書写山の登山は、軽い運動に最適だと思います。

一方で、ロープウェイの便利さを実感しました。今回登った区間を約4分で行ける、空の旅もおすすめです。

登山を楽しむ人も、ゴンドラに乗って行く人も、天気の良い日は、書写山にお出かけしてみてはいかがでしょうか。