兵庫県姫路市にある、お菊神社として有名な、十二所神社に行ってみたので紹介します。

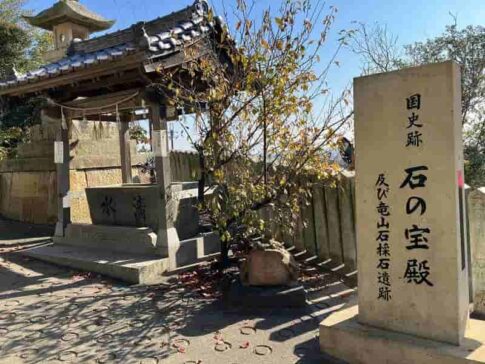

十二所神社の境内には、お菊の物語に由来する井戸があり、播州皿屋敷の井戸として、知られています。

はたして、十二所神社に伝わる、お菊神社の物語は実話だったのか、十二所神社の本来のご利益とあわせて、調べてみました。

関連記事 射盾兵主神社(姫路市)に行ってみた!縁結び通りの南鳥居からお参り

十二所神社(お菊神社)の場所と祭神

十二所神社は、姫路駅から北西に10分ほど歩いた場所にあります。

名前が町名にあるように、歴史が古く由緒があるところです。

住所:兵庫県姫路市十二所前町120

祭神:少彦名神(すくなびこ なのかみ)

創建:928年(延長6年)

そもそも、十二所という名前のところは、十二社神社や、十二神社など、日本全国に存在しています。

古くからの十二様と称する土着の神様を祀ったものや、熊野神社の系列のものがあり、15社ほど類した名前の神社があります。

十二所神社の由来・ご利益

明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかで、十二所神社について、このような記述があります。

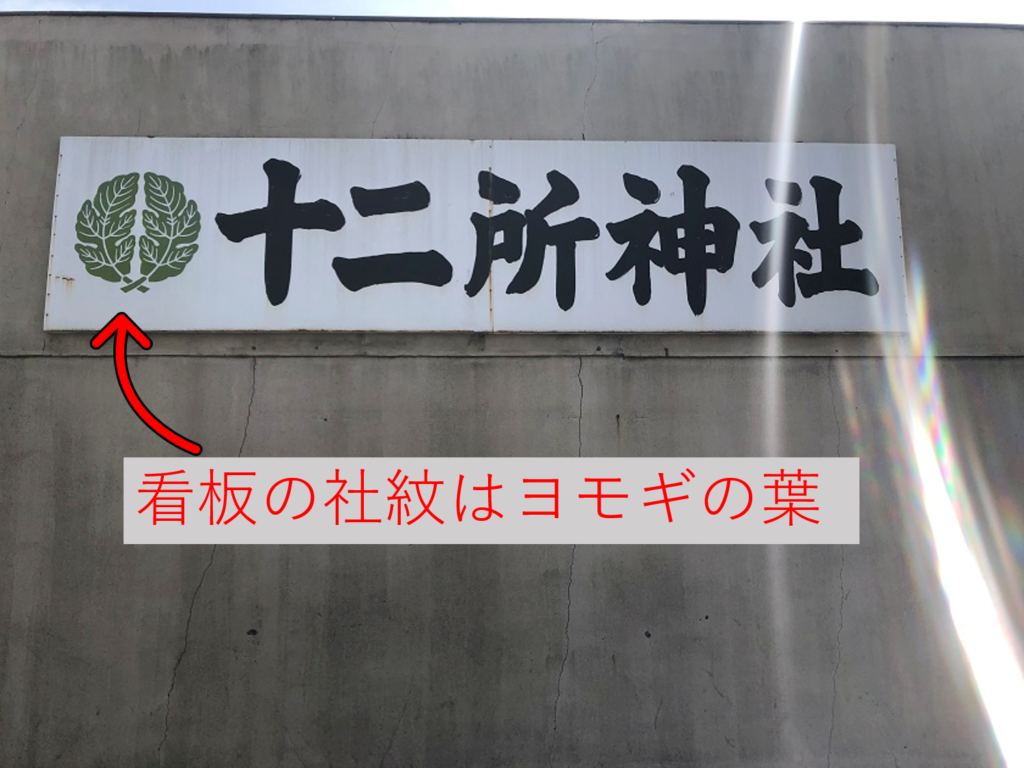

延長6(928)年3月1日に、この神社の南方の南畝丘に十二茎のヨモギが生え、「これで体をさすれば、さまざまな病が治るであろう」との神託があり、よってその丘に一社を創建した。

その後、安元元(1175)年9月9日に現在地に遷し、元の地を御旅所とした。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p53より

十二所神社は、むかし疫病が流行ったときに、12本の薬草が生え、神様のお告げがあったというのが、名前の由来になります。

このことから、十二所神社は、医薬の神様として、病気平癒などの御神徳があるといわれています。

播州皿屋敷のお菊神社

十二所神社の境内には、“お菊”が祀られた「お菊神社」があります。

ここでは、播州皿屋敷のお菊が、十二所神社に参詣していたという、伝承から祀られています。

皿屋敷とは、お菊の霊が夜な夜な皿を数える怪談話で、日本各地に言い伝えがあります。

播州皿屋敷のほかにも、江戸番町皿屋敷、さらに出雲や土佐などにありますが、有名なのが播州皿屋敷と言われています。

お菊の井戸は実話?作り話?

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかには、皿屋敷の物語が詳細に書かれていますが、冒頭にはこのような記述があります。

このお菊神社の話は好事家の作り話で取るに足らないものであるが、ここで試みにその顛末を述べて旅行する方にご覧いただこと思う。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p96より

姫路では、お城が建てられたずっと前から、逸話が伝わっているので、長い歴史の中で、怪談話が盛りに盛られて創作されていると書かれています。

皿屋敷の物語については、当時はよく似た歴史背景が、日本各地にあったので、全国で定番ストーリーとなり、人気怪談話になったと言われています。

参照:「皿屋敷」播州の伝承 今に お菊神社(日経新聞コラム)2018年7月11日

世界では、お城の近くに怪談話はあるのか

お城の近くに怪談話があるというのは、姫路城だけなのでしょうか。

海外にも古いお城があるので、お城の怪談話について検索してみました。

ヨーロッパを中心にお城の怪談話は、いくつかあるようです。

しかし、タイトルを見るだけで、どれもこれも気持ち悪いです。この並びに姫路城があると思うと、少し悲しい気持ちになります。

海外の怪談話を聞いて、気持ち悪いと思うということは、逆に考えると、お菊神社は観光客にとって、怖くて近寄りがたい存在なのではないでしょうか。

播州皿屋敷とお菊神社の実話

お菊神社の物語は、江戸時代に歌舞伎や浄瑠璃の演目で人気だったために、人気にあやかろうと、観光スポットの一つとして、作りあげられたという可能性が大きいようです。

時代は変わり、外国人観光客が多く訪れるなかで、お城の近くに有名な怪談話があるのは、印象が良くありません。

十二所神社の由来は医薬の神様

そこで、姫路の十二所神社は、お菊神社の看板を見直し、創建の由来である医薬の神様として、観光客にPRすることが、できないでしょうか。

姫路城に来た観光客が、十二所神社に寄ってお参りをする。

身近に病気の人がいれば、お守りを買って帰る。

そうすることで、姫路城から神社への参拝だけでなく、途中にある飲食店街なども、楽しんでいただけると思います。

令和の時代を迎えて、新たに姫路の十二所神社へお参りする方が増えると、いいなと思います。

※参考文献『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』

検索でヒットしたタイトル