兵庫県の播磨地方にある、松原八幡神社を紹介します。松原八幡宮や松原神社とも呼ばれる、秋祭りで有名な神社です。

松原八幡神社は歴史ある神社で、明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかに、市中近くにある神社「二十四社」を紹介した後、こんな記述がありました。

二十四社以外で姫路付近にある名高い神社は廣峯神社と松原神社である。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p60 より

白浜の松原神社が、名高い神社であるというので、行ってみました。

関連記事 射盾兵主神社(姫路市)に行ってみた!縁結び通りの南鳥居からお参り

松原八幡神社(姫路市)とは

松原八幡神社は、兵庫県姫路市白浜町にある神社です。秋祭りの「灘のけんか祭り」が有名です。

姫路名勝誌には、松原神社と記載がありますが、正式名称は「松原八幡神社」になります。

- 応神天皇

- 神功皇后 (応神天皇の母)

- 比咩三神

松原八幡神社の歴史と神様

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』によると、松原八幡神社について、このように記載されています。

松原神社は姫路からおよそ二里ほど東南の白浜村松原にあり、両部神道の時代には八正寺と称して寺領が六〇石あり、非常に権勢が強かった。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p63 より

両部神道とは

仏教の真言宗(密教)の立場から説かれた神道で、密教の中に神道を組み入れて解釈 (融合・調和)しようとする思想。明治以降に禁止された。

八正寺は現在、松原八幡神社に隣り合わせた場所にあります。

淳仁天皇の御世に海中から「八幡宮」という文字を刻んだ霊木が現われ、筑紫宇佐八幡宮の御神体であるとの神のお告げがあったので、社殿を造営して応神天皇をおまつりしたのだという。

『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』p63 より

淳仁天皇は733年~765年(第47代)ですので、その時代に神社の社殿を造営したということです。

筑紫宇佐八幡宮とは、大分県宇佐市にある神社で、宇佐神宮は全国に4万社余りある八幡宮の総本宮になります。

全国の八幡宮にまつられている、八幡さまというのは「八幡大神」のことをいい、応神天皇(第15代)のご神霊とされます。

海中から現れた、八幡宮の霊木をまつったことから、松原八幡神社には応神天皇が、おまつりされているということです。

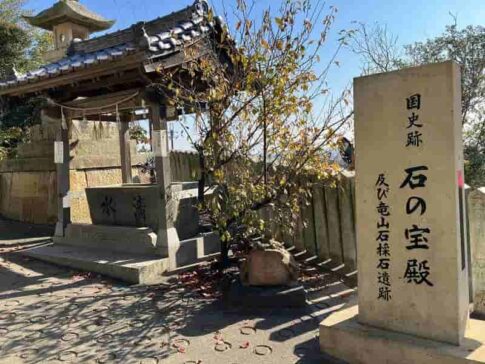

松原八幡神社に行ってみた

松原八幡神社へ行くには、公共交通の利用がおすすめです。最寄り駅は、山陽電車「白浜の宮」となり、徒歩5分で行くことができます。

南の大鳥居からは、入口となる楼門(ろうもん)が見えています。

こちらの楼門は、江戸初期(1679年12月)の建立で、姫路市重要文化財に指定されています。

大鳥居と楼門の間は、広場になっています。

ここは、灘のけんか祭りのステージで、桟敷席(さじきせき)が設置されています。

楼門をくぐって境内に入っていきます。

入ってすぐ正面に、拝殿が見えますが、まずは横にある手水舎でお清めしました。

こちらが、松原八幡神社の拝殿です。現在の社殿は、大正13年に建てられたものを、平成7年に復興したものです。

一般的に神社の境内は、玉砂利を敷いてあることが多いですが、松原八幡神社の境内は、砂地になっていました。

境内を奥に歩いていくと、鳥居が並んでいました。鳥居には「正一位 宮白大明神」と書いてあります。

朱色の鳥居がまっすぐに並んでいて、インスタ映えしそうなスポットだと思いました。

手水舎の奥には「絵馬殿」があります。

絵馬とは

願いごとのために、または願いごとが成就したお礼に、神社や寺に奉納する額のこと。

こちらの絵馬殿には、近くの関西電力姫路第二発電所や、大阪ガス姫路製造所など、企業が奉納した絵馬が飾ってあります。

松原八幡神社の境内には、大きな慰霊碑があります。

戦後に建立されたもので、戦没者を慰霊するものだと思うのですが、周りを見渡しても案内板がなかったので、詳しい事がわかりませんでした。

お正月は松原八幡神社に初詣

灘のけんか祭りで有名な松原八幡神社は、秋祭りで賑わうだけでなく、歴史の趣がたくさん詰まった神社です。

新しく即位された今上天皇は第126代になります。

松原八幡神社の御祭神は、第15代の応神天皇なので、111代前の天皇をおまつりしていることになります。

令和最初のお正月には、姫路松原の八幡さまへ、初詣に出かけてみてはいかがでしょうか。